about![]()

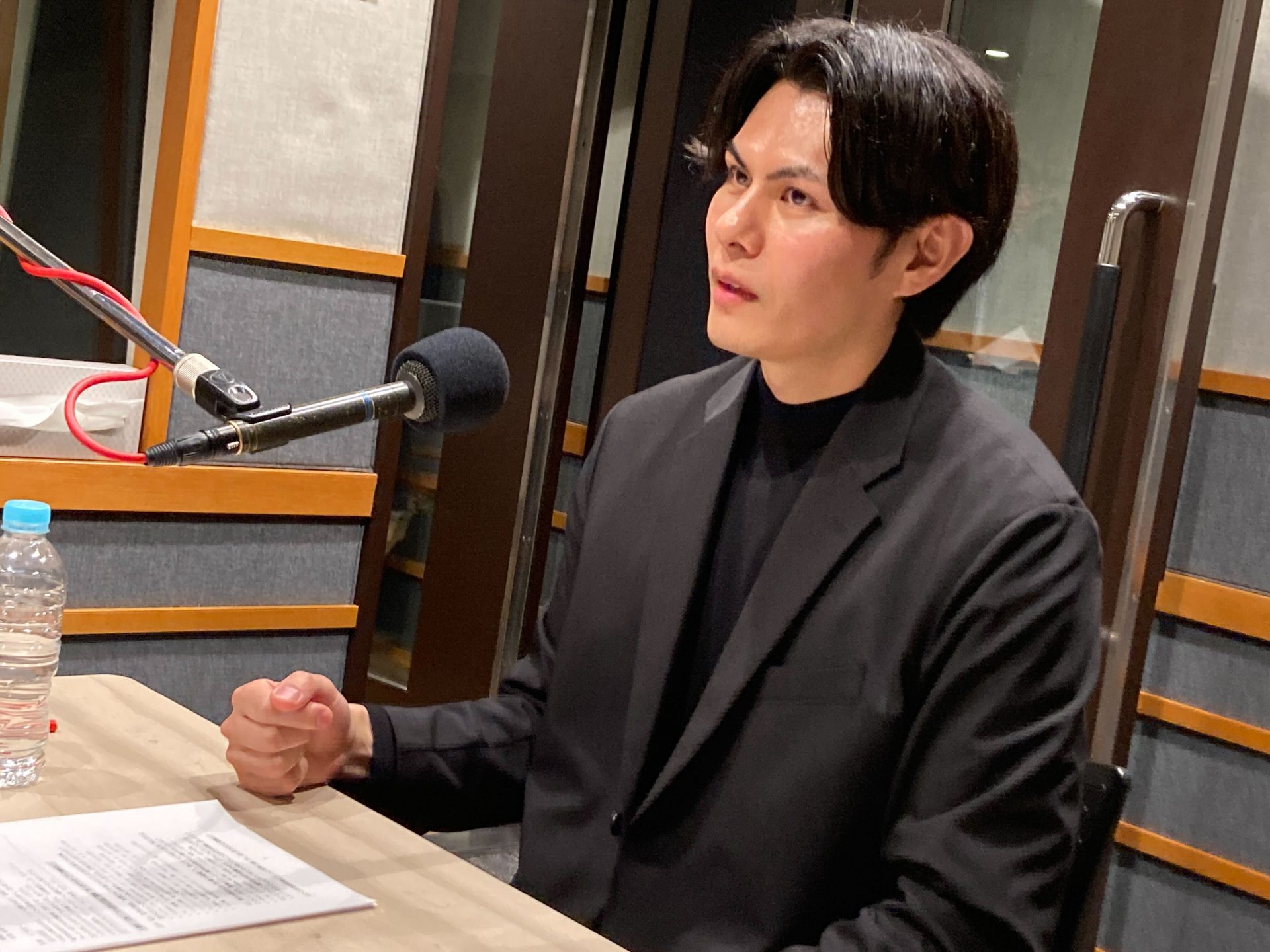

「お店ラジオ2」は、店舗経営にまつわるトークラジオ番組です。小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けしています。この記事は、InterFM・FM大阪で毎週日曜日にお送りしている「お店ラジオ2」で放送された内容を再編集したものです。

今回のゲストは、「ラーメンを“消去法”で選び、ゼロからミシュラン常連店を築き上げた男」―株式会社イノセンス 代表取締役 水原裕満さんです。元バンドマンからスタートし、現在は複数ブランドを展開。再現性と持続可能性を軸に“イケてるラーメン屋”を追求するその歩みに迫ります。

ラーメン職人として異色の経歴を持つ水原さんが、飲食業界に足を踏み入れた経緯から、株式会社イノセンスを創業し、ミシュラン常連店を複数手がけるまでの軌跡、そして再現性と持続可能性を軸にブランド設計・多店舗展開を進める経営哲学について、3回に分けてお送りします。

第1回は、元バンドマンの水原さんが飲食の道を選び、ラーメン店を開業するまでの経緯や、ゼロから味を築いた創業初期の苦労についてお送りしました。

第2回は、「らぁめん小池」から始まった店舗展開と、各ブランドの戦略、再現性と持続可能性を意識したレシピ設計などについてお送りしました。

第3回は、SNS戦略や人材育成、女性が入りやすい店づくりの工夫、そして今後の多店舗展開とブランドの未来についてお送りします。

この記事の目次

バズるSNS戦略

上野にある「あいだや」では、つけ麺の味を4種類用意し、その中から2つを組み合わせて選べるスタイルを導入しました。さらに麺も冷・温から選べるようにし、幅広い組み合わせを可能にしたことで、「自分だけの組み合わせ」をSNSに投稿するお客様が増えました。カスタムを楽しむ“参加型”の仕掛けがうまく伝わったのだと思います。

また、SNSを意識したサイドメニューとして、“すき焼き”を目の前で焼く演出を取り入れました。つけ麺の写真よりも、調理中の動画の方が拡散されやすいと考えた戦略で、実際にバズり、多くのお客様が投稿してくれるようになりました。まさにSNS戦略がハマった例です。

一方で、スープを4種類仕込むだけでも手間は4倍に増え、すき焼き導入に伴い仕入れやオペレーションも大きく変える必要がありました。研究的な試みではありましたが、オープン直後は想定以上の行列ができ、現場は大混乱でした。

そのため注文数を抑える目的で価格を見直しました。もともと700円というギリギリの価格で提供していましたが、「SNSで話題になった」と判断し、値上げを実施。結果、平日の注文は減り、週末に集中するように。原価ギリギリで提供していた分は広告費と捉えており、マーケティングとしては成功だったと感じています。SNSでは広く拡散され、お客様にも好評でしたが、実際の伝票を見ると――正直、収支はかなり厳しいものでした。

お客様が“ミステリーショッパー”

正直なところ、私たちのように常に新しいことに挑戦している店にとって、採用や教育は非常に大変です。現在はある程度、時間をかけて面接を行えるようになりましたが、以前は「来てくれた人は即採用」という状況でした。

もちろん、その体制でミシュランに掲載されるようなラーメンのクオリティを求めるのは本来無理がありますが、それでもやらなければ店は回りません。だからこそ、教育に力を入れるしかありませんでした。最初から完璧を求めるのではなく、まずは現場に立ってもらい、多少のミスがあっても最終的には“チェック側”が確認して、品質を担保する体制を整えてきました。

とはいえ、異なる業態の店舗を複数運営しているため、すべての現場を直接確認するのは簡単ではありません。そこで頼りにしているのが、お客様のSNS投稿です。私たちの店は投稿されやすく、何か異常があればすぐに反応が見えるため、ある意味ではお客様が“ミステリーショッパー”のような役割を果たしてくれていると感じています。

職人技に頼らないブレない味

私たちが味のクオリティを保つうえで最も大切にしているのは、「ブレないレシピを作ること」です。レシピの段階で、誰が作っても同じ味になるように設計しており、ルールさえ守れば、ほぼ均一な味が再現できるようになっています。

ただ、1店舗目の「らぁめん小池」では、そうした考え方がまだなく、できることをすべて詰め込んだようなメニュー構成でした。その結果、原価率は高くなり、作業量も多く、現在でもそのスタイルが続いています。そこで、次の店舗からは「こだわる部分」と「簡素化する部分」に強弱をつけるようになりました。

たとえば「中華蕎麦にし乃」では、スープの取り方を見直し、動物系のがらを煮込まず、昆布と煮干しを水に一晩漬けるだけの方法を採用しています。加熱せずにうま味を引き出すことで、煮込みの手間を省き、味のブレも抑えることができます。ただし、その分インパクトは弱くなるため、調味料などで香りや奥行きを補っています。

つまり、時間や人手にかかるリスクを減らす代わりに、原価をかけて安定性を確保しているということです。各店舗で工夫を重ねながら、全体として味のクオリティを保つバランスをとっています。

再現性と持続可能性を前提としたラーメン設計

ラーメンは「美味しくなければ意味がない」というのが大前提ですが、私の中では当初から「多店舗展開を前提にしたラーメン作り」をコンセプトとして考えてきました。そのため、「どこの肉屋の素材を使うか」「どの問屋の醤油を選ぶか」など、素材の“組み合わせ最適化”を設計段階から意識して取り組んでいます。

重要なのは、単に原価を下げることではなく、「安定して仕入れられるもの」や「どの店舗でも再現可能な素材」を選ぶことです。たとえば「にし乃」で使用していた、能登の特産品である“いしり(イカのはらわたの塩漬け)”は、地震の影響により仕入れが困難になり、レシピの見直しを余儀なくされました。

私はプロデュース業も手がけているため、仕入れが止まると他店にも波及的な影響が出てしまいます。だからこそ、「どこでも買える」「誰でも作れる」ラーメンの設計を心がける必要があるのです。

品質と組織を両立させるための現場設計

私たちが向き合っているのは、ラーメンマニアや食へのこだわりが強い層のお客様です。中には「○○産でなければダメ」といった厳しい視点を持つ方もいます。そんな中で、基本的に3人体制で店舗を運営しており、「どこを尖らせ、どこを簡略化するか」を明確にしています。

たとえば「ワンタン」は手間もコストもかかりますが、あえて主力メニューに据えることで満足度を高め、複雑な工程を一点に集中させています。逆に、その他の部分はできる限り効率化しています。

もちろん、店主が厨房に立ち続け、スープを煮込むようなスタイルにも憧れはありますが、それを“会社”として継続的に運営するのは難しいと感じています。だからこそ、私は前線から一歩引き、店主の顔を出さずに、ハイブランド寄りのラーメンを提供する“組織型”のスタイルを選びました。

教育体制も整えており、マニュアルや動画を活用し、スタッフが独り立ちするまでに約1年を想定。新人がいる日は一人多く配置し、指導に集中できる体制を整えています。スターバックスを参考に、店長が「この日は新人に○○を任せたいので+1で」と発信する仕組みも取り入れています。

地域によって変更する戦い方

今後の展開についてですが、たとえば上野の「あいだや」は、地域で働くサラリーマンやインバウンドのお客様の双方から支持されています。成田空港からの京成線の終点である上野は、キャリーバッグを持った観光客や近隣ホテルの宿泊者が多く、バランスの取れた集客ができる立地です。現在、その上野近くで新たに物件を借り、出店準備を進めているところです。

ドミナント戦略として上野を起点に展開する構想はありますが、一方で、本郷のように外国人観光客がほとんど来ないエリアもあるため、地域ごとに戦い方を変える必要があります。今後は、新宿や渋谷といった“誰もが欲しがる好立地”で、大手企業との物件争奪戦が予想される場面も出てくると思います。

ストレスフリーで女性も入りやすいラーメン店へ

私たちのお店では、「いかにもラーメン屋」といった雰囲気を避け、女性でも入りやすい空間づくりを心がけています。ラーメンは基本的に“男飯”だと思っていて、まずは男性のお客様にしっかり支持されることが大切だと考えていますが、同時に、女性が一人でも気軽に入れるような、恥ずかしさを感じさせない店にしたいという思いもあります。

たとえば、厨房とホールで靴を履き替えるようにし、床がぬるぬる・ベタベタするような環境を徹底的になくすことで、清潔感を保つようにしています。些細なことに見えるかもしれませんが、そうした女性目線で“減点されない”空間づくりを常に意識しています。その結果、ありがたいことに女性のお客様も多く、ストレスなく一人で来てくださる方がたくさんいらっしゃいます。

「美味しいだけではなく、居心地のよさも提供すること」。それが私たちの目指す、ストレスフリーなラーメン体験です。